雑誌『TRANSIT』の元副編集長である池尾さん。現在は、京都在住のフリーランスとして活躍中です。これまで旅について考えてきた池尾さん(しかし、鼻炎持ち&虫に弱いので旅スキルは低め)が、本を通じて旅を見直します。

“一冊の本だけを売る”という、型破りな業態で国内外のファンが多い銀座の森岡書店。その店主・森岡督行氏が綴る、森岡書店誕生までのおおよそ15年間のエピソード。

実はこの本、2014年刊の単行本(晶文社)が文庫化され、この1月に発売されたもの。2014年といえば、私はちょうど30代に差し掛かった頃。就職を避け、散歩と読書を生活の軸にしていた一人の青年が、好きなものを追い求めているうちに独自のやり方を発見していく。そんな彼の生き方は、東京の出版社で雑誌の編集に没頭する一方で、今後の自立した働き方を模索していた私にとって、頼もしく思えた。また、当時紙媒体はすでに斜陽産業と言われていたから、彼が確信している紙媒体の力にも、とても勇気づけられた。晶文社からは〈就職しないで生きるには21〉シリーズの一冊として出ていたから、私のような境遇でこの本に出会い、生き方を考えさせられた人は多いだろう。

それが文庫化されたのを知り再読してみると、別の本のように感じ方が違う。自分の年齢や立場が変わったために、再読した本に違う感想を抱くことはよくある。でも今回は、このコロナ禍で東京との距離感が広がったからだと思う。

話は、22歳の青年が社会に組み込まれるのを避け、就職せずに本と散歩漬けの日々を送っていたところから始まる。昭和初期に建てられた中野ハウスに暮らし、同じく戦前の建物である東京宝塚劇場でアルバイトをし、古本を求めて神保町へ通う日々。それがある時、創業100年を超える古書店界の名門・一誠堂書店の求人広告を見つけ、見事合格し書店員となる。その後、茅場町に昭和初期に建てられたビルと衝撃的な出会いを果たし、自らの古書店を開店。店舗は次第にギャラリーやスタジオとしての機能を兼ね備えてゆき、それが現在銀座での“一冊の本だけを売る”業態に繋がっていく(茅場町の店舗は2015年に閉店。同年拠点を銀座へ移し「森岡書店銀座店」を開店)。

古い建物には目がない森岡さん。それらは彼の生き方にも大きく関わっている。おもしろいのは、人生に変化がある時には、それらを介して、一度過去へ導かれることで、進むべき未来が自ずと現れる。例えば、中野ハウスに入居したのもかつての石炭置き場が決め手になったからだし、そこで「昭和初期の臨場感を追体験する」目的で真珠湾攻撃のあった1941年の新聞を同日に読むのを試みたことで、一誠堂書店の求人情報にたどり着く。茅場町のビルに出会った際も、館内に石炭置き場の名残を発見し、心を決めた。

そんな、現在社会に潜む「過去」を自ずと探しては飛び入っていく著者の動向に、読者は釘付けにさせられる。東京には、そんな数々の歴史が積み上げられた形跡がいたるところに残っている。このご時世で、私と同様に東京や繁華街から足が遠のいている人にとっては、著者目線で疑似体験する東京の街並みは、とても懐かしく、新鮮に映ると思う。

文庫版の後書きによると、2020年には、東京オリンピックに沸く1964年の銀座を撮影した伊藤昊の写真に出会い出版を決めるも、コロナの影響で、銀座の全ての店舗同様に森岡書店銀座店も苦境に立たされたという。その際も、「社会にある矛盾を感じつつも、街や人々の明るさに目を向けていた(中略)伊藤昊の写真が、コロナかのいま、人々を元気づける力になるかもしれない」と考え、制作に踏み切ったことが綴られている。関東大震災に戦争に東日本大震災、そして新型コロナウイルス。これまで幾度も時代に翻弄され、それでも立ち上がってきた東京の街と人々。それらに温かい目線を向けつづけてきた森岡さんらしい一言だな、とぐっとくる。今回の文庫化を決めたのも「こんな今だからこそ」と、森岡さんは考えたのかもしれない。

そんな街の過去・現在・未来が、著者目線で浮かび上がる本書は、本に関わる人だけでなく、いま東京を思う全ての人に響くと思う。

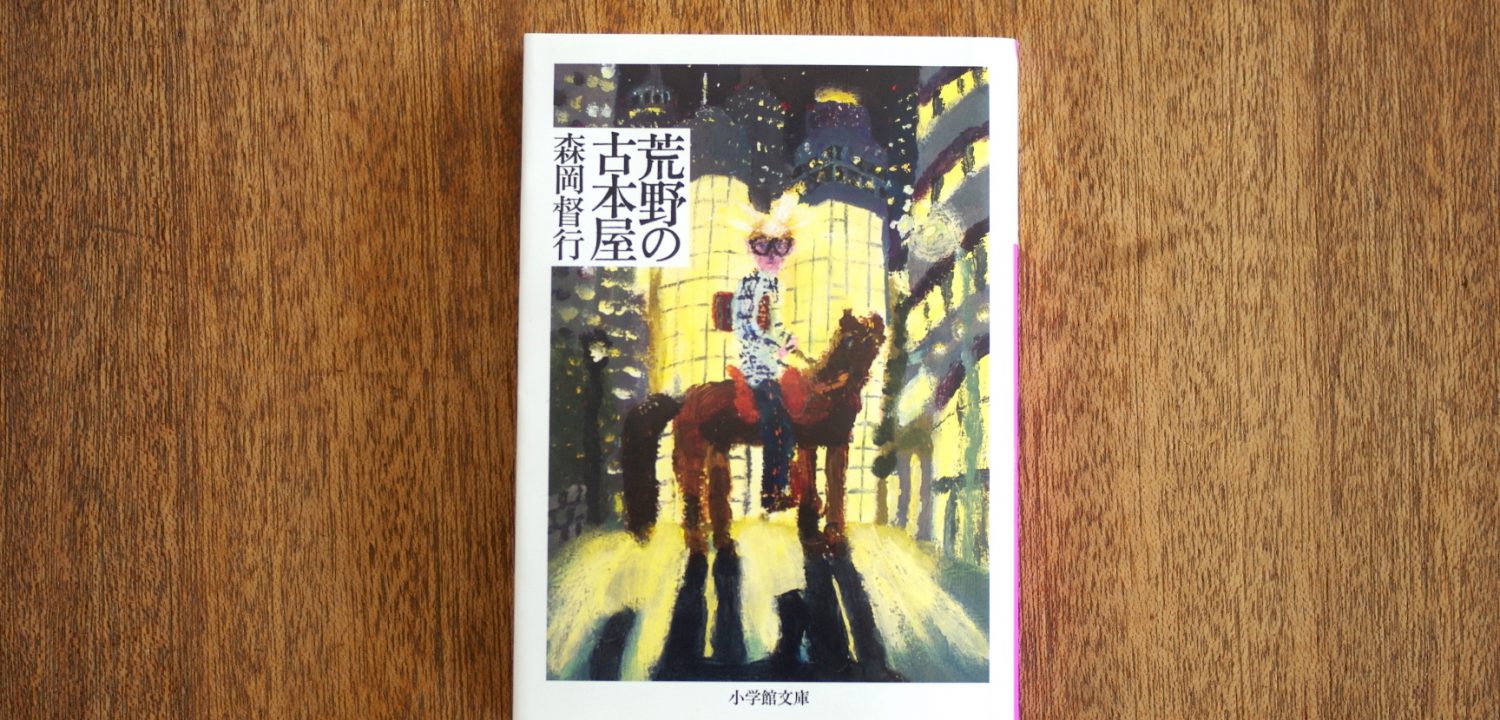

(書名)

『荒野の古本屋』

森岡督行・著

小学館文庫

この記事を書いた人

- 編集者

- 町工場の多い東京下町で育つ→バンコクで情報誌の企画・編集→編集者→京都在住。人生の中で、多くを旅について考えることに費やしてきました(鼻炎持ち&虫に弱いので旅スキルは低め)。旅の在り方を見直す時期にある今、「にちにち」では本を通じて暮らしの中の旅=非日常を皆さんと模索していきたいです。